5月1日、森美術館が臨時休館のため会期中の3月29日をもって、公開休止のまま公開終了となった『未来と芸術展』の3Dウォークスルーを公開を開始した。同コンテンツは同館が期間限定オンライン・プログラム「STAY HOME, STAY CREATIVE(家にいながらクリエイティブ)」において公開しているもので、同展はこれまでインスタライブや展示風景の写真公開などを行い、会場の様子を伝えていたが、今回、特別に高解像度のVRコンテンツである「3Dウォークスルー」を公開したもの。

現在、COVID-19の影響下にあり、政府からの外出自粛要請により、不要不急の外出が制限されている(5月1日現在)。ご存知のように美術館・博物館は限定された空間に不特定多数の人が集まることが懸念される施設であることから、他の施設に比べて早い段階から休館や開館についての制限が行われている。そのため、自由にアートを鑑賞する環境が、ごく僅かに営業を続けているギャラリーのみとなっており、アート好きにとって、辛い日々が続いている。

今後、自粛が解除されたとしても、不特定多数が一箇所に集まる美術館・博物館では、これまでのような鑑賞環境を提供できるようになるには、相応の時間を要することは想像に難くない。

そうした中にあって、休館中の美術館、ギャラリー、アートイベントの運営者は各自知恵を絞って、オンラインでのアートイベントを企画したり、オンラインでの作品公開、特別なコンテンツの公開などを行っている。公開そのものが延期や中止になってしまった展覧会の中には、メディアを通じて展覧会の様子を紹介するなど、これまでになかったさまざまな取り組みがなされている。

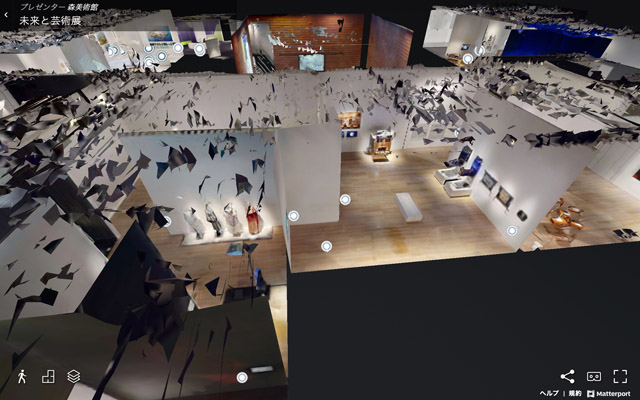

今回の森美術館の取り組みは、会場内を撮影して制作された3D空間をブラウザ上に再現し、観ることができなくなった展覧会場にいるかのように、展覧会を追体験できるもので、自由な角度で作品を鑑賞することができる。さらに各所に鑑賞ポイントが設けられており、同展を企画した同館特別顧問の南條史生氏による解説動画を見ることができる。

VRコンテンツの制作に活用したのは、4K3D対応カメラ「Matterport」、3Dレーザースキャナ「Leica BLK360」などの撮影機材を使って360度撮影し、画像自動合成処理をクラウドで行うもので、撮影後のモデリングも最長で1日で完了する。本来、同サービスは建設業界において、不動産や測量といった正確かつ再現性の高いコンテンツを制作するのに最適化されており、まさに展覧会会場を再現するのにこれ以上にないサービスと言える。また、撮影ポイントを複数設けることで、作品鑑賞する上でより自由度の高い鑑賞を可能にするもので、展示会場で作品に近づいて見ているような体験ができる。

[gallery 8650]

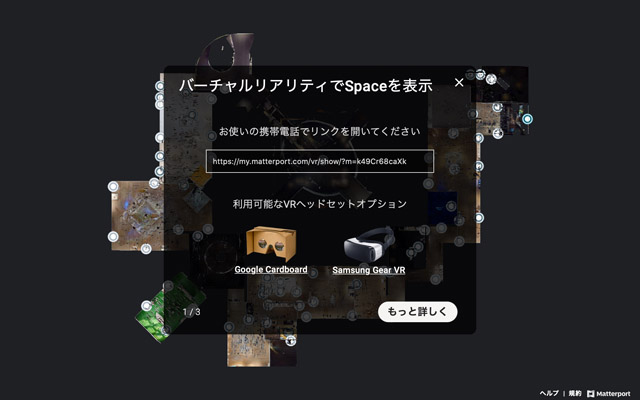

作品鑑賞には3Dスペースで来場者目線で収録されたカメラ映像で鑑賞するが、「Google Cardboard」や「Samsung Gear VR」などのVRヘッドセットを使って、よりイマーシブな展覧会の鑑賞体験を得ることもできる。また、会場全体を3Dモデリングされていることから、会場をフロアごとに把握できる「フロアセレクター」や各フロアの平面図を示した「フロアプラン」、さらに会場を立体的に俯瞰で把握できる「ドールハウス」と展覧会会場を多面的に見ることができる。このVRコンテンツの制作はARTLOGUEが企画協力し、exAgentが技術提供を行っている。

リアルで開催された展覧会を再現性の高いVRコンテンツで再現し、公開するという今回の取り組みは世界的に見ても、まだまだレアケースと言える。本来、展覧会というものは作品を直接鑑賞するだけでなく、美術館という空間での展示を含めて「体験」するものと言える。展覧会場に足を運ぶことは大原則であり、そこから逸脱することは作家や所有者はもちろん、展覧会を制作する美術館関係者にとっても、自分たちの仕事を再定義するほどの意味のあるものと言える。しかしながら、こうした新しい形の公開方法ならび鑑賞体験を求める声が以前からあったのも事実だ。

よく言われるのが大都市圏と地方の格差だ。東京や大阪・京都のような場所は常に目新しい展覧会が開催されており、いわばよりどりみどりだ。地方在住の熱心な美術ファンは大都市部に出向き、短い時間で複数の展覧会をはしごすることになる。これはある程度の努力を惜しまなければ可能だが、ハンディキャップのある方や、年配の方といった美術館に足を運ぶこと自体に制限のある方にとっては、美術に触れる機会を削がれたと言っても過言ではない。他にも会期や開館時間の制限、混雑による鑑賞環境への不満など、通常の鑑賞者にとっても、現状の展覧会の鑑賞環境には常に不満があった。

今回の森美術館でのVRコンテンツの制作と公開の取り組みは、中止や延期といった公開に制限が加わってしまった展覧会が対象であり、休館要請という想定を超えた事態への前例のない対応であり、今後、こうした取り組みが実現可能かどうかは不透明ではある。しかしながら、映画産業が映画館からシステマチックに鑑賞できるシネコンへと移行し、いまや配信での鑑賞が加速度的に普及してきている。同じ鑑賞体験を重視しているコンテンツとしては、美術鑑賞も変わっていく節目にあるのではないだろうか。

もちろんVR展覧会の公開を実現するには、本来の展覧会の企画そのものを再定義する必要があり、権利関係なども考えれば、間近に開催を控えている他の展覧会が即座にVRで公開されることは難しいと言える。しかし、今後、企画される展覧会にVRでの公開を盛り込むことが可能になれば、敷居が高く、足を向けにくいと言われてきた展覧会への印象が変わることは確実だ。これまで美術館に足を運んだことのなかった方も、美術鑑賞を疑似体験し、実際に美術館に足を運ぶことへのきっかけとなるだろう。

私達は美術鑑賞が変化するタイミングに立ち会っているのかもしれない。

ーーーーーーーーーーー

「未来と芸術展」3Dウォークスルー特別公開 <https://my.matterport.com/show/?m=k49Cr68caXk>