連載「表現の不自由時代」では、アーティストの活動や軌跡、「表現の自由」が侵された事例などをインタビュー形式でお伝えします。

本連載を通じて、「表現の自由」について考え、議論するきっかけが生まれ、より健全かつ自由な表現活動が出来る社会になることを期待しています。

掲載予定アーティスト

会田誠、岡本光博、鷹野隆大、Chim↑Pom 卯城竜太、藤井光、ろくでなし子、他

〈表現の不自由時代 バックナンバー〉

第一回 ルイ・ヴィトンや日清食品からの圧力のみならず、殺害予告、通報にも屈せず表現をつづけるアーティスト 岡本光博

第二回 なぜ女性器だけタブーなのか? 権力による規制に、アートの力で笑いながら疑問を投げかける ろくでなし子

第三回 エロや政治的表現で度々抗議を受けている会田誠。美術業界は自由?

第四回 広島上空でピカッ、岡本太郎作品に原発事故付け足したチンポム 卯城竜太。人間の存在自体が自由なもの

第五回 解放したいのはペニスじゃない。アートで「性」に対する意識の壁を揉みほぐし、拡張する鷹野隆大

◯葬り去られた戦争の記憶、展示ケースはなぜ空っぽに?

歴史、記憶、意識に潜む歪みやタブーをアートで社会に照射する藤井光

鈴木:藤井さんのこれまでの活動をお話いただけますでしょうか。

藤井光(以下 藤井):私の活動は多岐にわたっているので、全部を話すことはここではできません。ただ、自分の作品制作において、表現の自由や規制を意識せざるを得ない機会に出会うことは少なくありません。とくに、自分の作品は歴史を題材とし、現在の社会が抱える問題と繋げることが多いのですが、そうした作品においてなんらかの規制を受ける対象になりやすいと感じることはあります。わかりやすく言うと、歴史においてかき消された事実や闇のなかに隠れているものに光をあて、現在に投射しようとしたときに摩擦が生じる傾向にあります。

鈴木:藤井さんは東京生まれで大学時代にパリへ行かれていますが、いつから歴史を扱うことに興味を持ち始めて活動するようになったんですか。

藤井:歴史を扱う作品は大学時代、パリに滞在していたころから制作していますが、それは当時、つまり90年代という時代と無関係ではないと思います。90年代のフランスは、自国の第二次世界大戦中のドイツへの加担、つまり傀儡政権であるヴィシー政権が、ナチス・ドイツに加担したことについて、当時のシラク大統領が謝罪をしたり、また、旧植民地のアルジェリアに対して統治時代に行なっていた行為について、ポストコロニアルな視点から改めて議論されている時代でした。当然、それに対するカウンターとして、歴史修正主義者たちも活発に発言をするなど、歴史をめぐる様々な議論がかなりの熱量を持ってフランス社会を旋風していた時期であり、そのなかで僕自身なにかしら影響を受けた可能性は大きいと思います。

鈴木:パリにいる時代の空気感、政治的状況というのが、作品づくりにも影響しているということですね。

藤井:そうですね。当時、学んだことを自分なりに咀嚼し、それを還元したい気持ちもあり、作品制作における態度として現在まで続いていると言えるかもしれません。

鈴木:その表現の手法として最初から映像などを使い始めたんですか。

藤井:いや、当時は、観客が参加可能なインタラクティブなインスタレーションを制作していたんですが、その中でビデオというのをひとつのツールとして使っていた程度です。ただ、フランスにいたこともあり、やはり映画には関心がありました。映画を格安で観れる環境であったこともあり、その頃は年間400本ぐらい観ていました。まだ、クリス・マルケル(Chris Marker, 1921年7月29日~2012年7月29日)やジャン=リュック・ゴダール (Jean-Luc Godard, 1930年12月3日~) らが健在な頃で、映画館のスクリーンを飛び出し、観客とのインタラクティブな関係性を模索したり、美術館を表現の場にしたりしていた彼らの姿を目の当たりにしていました。

鈴木:そういった映画人から影響を受けつつ、今の作風が出来上がってきていると。

藤井:そこまで単線的に自分自身と過去をつなげることは難しいですが、フランスで受けた社会的、芸術的な影響が何かしら現在の活動に連なっているということは確かです。

◯幻の「東京都平和祈念館」を問う《爆撃の記録》

「空虚」な空間が語るもの

鈴木:日本に戻られたのは何年ですか。

藤井:日本に戻ったのが2005年、28歳のときです

鈴木:東京都現代美術館で2016年に行われた「MOTアニュアル2016キセイノセイキ」展で作品展示が全くなかった*。これが逆にすごくインパクトを与えたような気もしますけれども、あの時何が起こったのかお話しいただけますでしょうか。

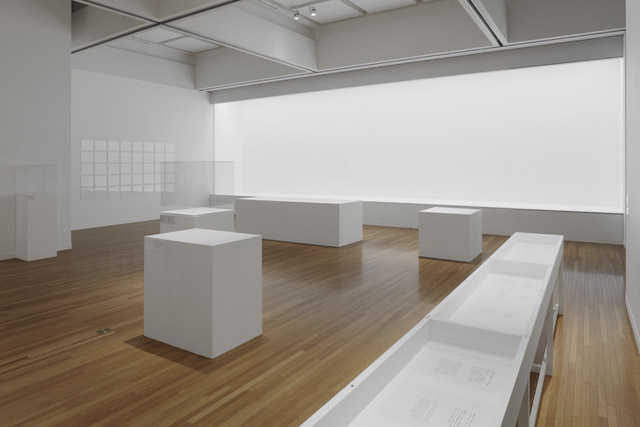

藤井: 作品がなかったわけではないのですが、鑑賞者には一見すると空の展示空間に見えたと思います。

先ほど90年代のフランスの状況を話しましたが、ここで発表された《爆撃の記録》という作品は、日本におけるこれまでの歴史観を踏まえた作品です。フランスと同様に、日本でもその頃、過去の植民地であったアジア諸国との関係、特にその歴史についてポストコロニアルな観点から活発に議論されるようになりました。

美術の分野では、岡崎乾二郎さんらがキュレーションを担った「アトピックサイト」展(1996年、東京ビッグサイト)が、先駆的な試みだったと思います。それに先立つ1995年、青島幸男が東京都知事になり、それまでの東京都議会における保守派中心の政治が終焉を迎え、政治勢力の構図が大きく変わろうとしていました。その混沌の時代を象徴するのが、東京都平和祈念館の建設問題です。

この祈念館は、東京大空襲の記憶を後世に継承しようと、市民による設立運動を発端とし、青島都知事への陳情を経て承認され、建設が計画されました。しかしながら、その展示内容が加害の歴史を含むことから、歴史観に偏りがあると保守派からの猛烈な反発にあい、東京都議会で紛糾し、建設のための予算の執行が凍結されてしまいました。その凍結は現在に至るまで続いており、具体的な計画が一度はあったにも関わらず、未だ建設されていません。その幻のミュージアムの展示プランを、東京大空襲の爆心地であった東京都現代美術館で再現するインスタレーションを制作しようとしました。20年が過ぎ、いま、あの場所で、あの時代を検証することが非常に相応しいと思ったからです。

展示は、一見何もない空虚な空間ですが、よく見るとキャプションが点在しています。

それは、祈念館のために収蔵され、現在も都内のどこかに保管され続けている5,040点の戦災資料 ― 東京都のコレクションと言えるものです ― の目録から作成したキャプションです。

それらを展示するための設営は、東京大空襲を知る75歳以上を中心とした住民の方々に協力していただき行いました。その際の彼らの自発的な行動や言動を ― その多くは彼ら自身の戦争体験に基づくものでしたが ― 映像に記録し、そのドキュメント映像を、先ほど「作品展示がまったくなかった」とおっしゃった空間に展示しました。

*「表現規制」をテーマとする「MOTアニュアル2016キセイノセイキ」展に出品された《爆撃の記録》は、歴史観の齟齬等で頓挫した「東京都平和祈念館」を起点に構想されており、東京都が保管する5,040点の戦災資料から作成したキャプションが展示された。

◯公立の美術館はあらゆるものを俎上に載せる場として存在し得るのか

鈴木:分かりました。その時に抗議などはありましたか?

藤井:結果としては、あからさまな抗議というものはありませんでした。ただ、制作や展示の過程において、美術館や美術館スタッフが政治的に難しい立場に立たされたのは事実です。いうまでもなく、東京都現代美術館は東京都歴史文化財団に属する都の監理施設です。

その施設が、都議会で過去に凍結されたままになっている政治問題を扱うことは、行政組織内に矛盾が生じる行為とみなされたようです。つまり、祈念館について言及することが、今日の議会制民主主義に基づく都民の意志に背く行為として、理由付けられたのです。

その一方で、アーティストの表現を規制し検閲すれば、東京都の文化行政、美術館の根幹を揺るがすもう一つの矛盾が生じてしまうことを、少なくとも美術館は当然理解をしていました。

そうしたジレンマをお互いに抱えながら、そのなかで私自身は作品としてどう表現していくか、そういった葛藤を乗り越えていく方法として、最終的にあのような展示の形態が生まれました。

鈴木:日本は議会制民主主義国家なので、全て議会を通ってるっていうことが大前提として、公立の美術館も存在してるわけですから、そのようになりますよね。

藤井:その点が難しいところです。美術館という場所が、公共の施設として、現在の民主主義その制度自体に対する問い直しをも免れない、あらゆるものを俎上に載せる場として存在し得るのかという問題があります。つまり、戦後の日本の民主主義は、軍国主義と共産主義を徹底的に排除しようとし、その結果、政治的価値と芸術的価値を切り分けるという原理的に不可能な試みを行ってしまった。芸術行為にそもそも内在化されうる政治的なるものへの指向性をも排除しようとしたわけです。その結果が先程お話したような葛藤を生み出しているとも言える。東京都現代美術館の原点ともいえる、東京府美術館の歴史が美術の国家統制を強化した大日本帝国による官設公募展と共に歩んできたことを考えると、その葛藤は、皮肉な歴史的帰着とも言えます。

◯「規制」の根本を問い直す

問題は「規制」を生み出す組織構造

鈴木:ありがとうございます。他にも抗議を受けたとか、展示を拒否されたとか、そういった事例などあれば教えていただけますか。

藤井:そうした事例はたびたびあるので、自主規制や検閲の実例を明るみにしていくことは有意味です。

作品制作において、理不尽な規制を受け、改変され、作品の体系が損傷する時、アーティストは激しい痛みを被ります。自分自身の経験で言えば、私生活にまで悪影響を及ぼします。

事実、規制行為を行なった美術館やキュレーターに対する憎悪が抑えられず、復讐するための作品を創ったこともあります。しかしながら、現在は、美術館やキュレーターに対して抗議したいという情動も含めて、問い直しが必要な時期に来ていると思います。規制の行為を批判するだけでは、この問題は繰り返されるだけだからです。そもそも、芸術活動を制限する規制の正体は、特定の中心的人物や組織から発せられるものではなく、政治、経済、文化といった各分野におけるそれぞれの権力が絡み合い作用する、ネットワーク状の社会の中で作用しているからです。

今日の現代アートは、都市開発、観光産業、経済外交というような政治および市場の動向と連動する形で展開していて、それは美術館という場所においても同じであり、芸術だからといってそこから切り離されることはない。美術館の設立理念は、芸術作品を収集、保存、研究、展示をすることですが、今日、少なくない数の公立美術館が、教育委員会から分離され、指定管理者によって監理・運営されるようになっています。そこに至った理由は様々ですが、経済的合理性は大きな理由のひとつであったと思います。とするならば、施設を請け負う管理者になる条件に、経済効果に直結し、わかりやすい指標である観客動員数が目標設定されていることが多いことも当然の帰結です。経済合理性に基づいて、集客力のある展覧会を大量生産すると約束しないと任命されないわけです。

その経済的な合理性の追求は、正規職員かつ専門職員としてのキュレーターの数を最小限に抑え、代わりに非正規の、代替可能な短期の有期雇用、かつ低賃金で働く不安定なキュレーターたちを増やす一因にもなっています。つまり、美術の専門知識を持たない指定管理者によって、キュレーターの人事権が抑えられた仕組みのなかで、展覧会が作られているわけです。こうした状況下では、キュレーターは、芸術生産体制をきめ細かく管理、運営をする主体にはなり得ず、展覧会の責任を引き受ける権利が剥奪されている状態です。

鈴木:つまり、人事権含め全権を握られてしまっているがゆえに、キュレーターたちも逆らえずに、表現の自由を規制する側にまわってしまっていると。

藤井:専門外の話ですが、もう少し細かく言うと、日本の法律で「天下り」は禁止されていますが、「現役出向」という仕組みがあります。国・地方自治体の行政官僚が、公立美術館の上級職につける仕組みです。

日本の文化行政の特殊な一面だと思いますが、これが、美術館において、アーティストやキュレーターといった芸術の専門家たちが導きだした芸術の価値判断について、芸術を専門としない行政官による申し立てが可能な組織構造を生み出しています。専門知を尊重し、文化芸術基本法や条例に精通している行政官は、もちろん展示の内容には口出しをしないようですが、とはいえ、日本における官僚制度に従って、美術館にも多様な経歴を持った一般職の公務員がキャリアの一過程として着任しています。管理職につくことの多いそれら官僚の人事には、政治家が関与できうることを鑑みると、忖度とも考えられる表現規制が行われるのは当然です。つまり、人間が本来もつ性質に対する認識が甘いまま作られた組織構造が問題です。

もちろんキュレーターの中にも、主体的に規制に加担する人もいるとは思いますが、僕と一緒に仕事をするキュレーターたちは、そういうなかで、状況に応じて二枚舌を使ってでも創造的な解決策を探そうとする人たちが多いので、よく言われるように、キュレーターが即規制の側にまわるとは僕は思っていないですね。

鈴木:藤井さんは海外でも活動されていますよね。国によって違うと思いますけども海外の場合だとどうなんですか。

藤井:アジアにおいては、今、言ったような政治と関わりがある規制が起こりやすい状況があるのかなと思います。とはいえ、ヨーロッパやアメリカは模範的に「表現の自由」を保障しているかと言うと、それは違うと思います。例えば、ISや極右の問題に関してはかなり神経質になっていますし、美術館の意思決定機関である理事会が仮にパレスチナ問題を扱いたくないと権力を行使することもありえます。いつの時代も、どこででも、扱う主題によっては、規制は生じるわけです。ただ、自らの経験で言えば、ヨーロッパで知り合ったキュレーターは、規制によってでも議論が生まれることを良いことと捉え、何が起ころうとそれをパワーに転換することを経験的に知っていると思います。ただし、それも、安定した雇用、成熟した市民社会と、芸術へ敬意が歴史的にあることによって守られているからかも知れませんが。

鈴木:ドイツのドクメンタ、あれほど渋い芸術祭なのに、おばさんや子どもたちといった一般の人が足を運んでみんなで議論し合っている光景に驚いたんですが、議論する土壌というか、文化があるのですかね。

藤井:絵を描くことに代表される表現の背景にある思想、伝統、イデオロギーへの理解とともに、それらを批評的に見ていくことで、美術の長い歴史が編成されてきたのですから、他者の意見が交差する議論は、美術の源泉です。

◯偏在する「規制」に対して模索すべきは「規制」をすり抜ける表現と「非・権力」の場としての美術館

*博覧会のパビリオンである「学術人類館」でアイヌや沖縄女性、台湾先住民等の人々が展示され、沖縄からの抗議、外交問題等国内外に波紋を引き起こした。

鈴木:ありがとうございます。「日産アートアワード」のグランプリを獲ったときの展示ですが、藤井さんが展示の全権を握っていたということがあったと思いますけれども、日本では企業の方が表現については寛容であったということですか。

藤井:もちろん民間の美術館、ギャラリーにも扱いにくい主題や表現がないとは思いません。しかし、少なくとも歴史を扱う作品においては、あくまでも個人的な意見ですが、現在、公立美術館より、のびのびできる印象があります。ただ、繰り返しになりますが、自主規制、検閲のネットワークはあらゆる場所に遍在するので、権力との交渉、駆け引きは終わりがありません。

鈴木:他に言い残してることとかあれば。

藤井:今日における規制とは、インターネットの検索に見られるように、規制の対象として標的になるのは、言葉もしくは記号的イメージです。もちろん、著作権に違反するものやコンプライアンスに反する性的な表現も規制の対象になりますが、それらをはるかに上回る対象は言語か記号です。

この傾向は、政治体制が言語の統制により機能していた共産主義国家の検閲に似ていて、逆に言えば、すべてを言葉や記号にしない技術さえあれば、規制を無効化できるということです。従って、まず、日本が言論の自由が保障された場所であると言う通説を疑い、細心の注意を払い、規制をすり抜ける表現を模索することが重要だと思います。芸術の曖昧さを利用しつつ、観客の想像力が持つ可能性を信じるとも言えるし、それを通じて規制を限定させる「非・権力」の地点を探す行為を実践していく。

これは言論統制の厳しい現在のアジアのアーティストたちに多く見られる戦い方ですが、地球規模で見渡せば、表現の自由が緩やかに保障されているヨーロッパは西の岬に過ぎない。

インターネットやAIといった一元的なコントールを可能にするテクノロジーを通して、今後、表現の監視と規制は、さらに強化されていくでしょう。だからこそ、いかなるものも問い直せる「非・権力」の場としての美術館を、どうしたら構築できるか、喫緊の課題として議論する必要があると思います。

(了)