2025年の「日本国際博覧会(大阪・関西万博)」と同時期に、大阪において世界最大級の「大阪関西国際芸術祭」を実現し、それによって社会課題の顕在化や、雇用や新規事業を創出したい―そのような想いから、株式会社アートローグが主催する、その夢へと続くプレイベント「Study:大阪関西国際芸術祭 2023」が開幕しました。会期は2月13日(月)まで。

株式会社アートローグは、アートを成長戦略とした国際芸術都市・大阪を目指して、大阪工業大学と包括連携協定を締結。本協定は互いが持つ社会的資源や人的交流の機能を活用し、社会をより良くするアイデアを実現するため、様々な取り組みを共催。特別講座の開催や、関西の企業との共創事業などを推進していくことを目的としています。

記者会見の中で、株式会社アートローグ 代表取締役CEOであり、Study:大阪関西国際芸術祭の創設者・総合プロデューサーでもある鈴木大輔は、「芸術家もスタートアップも東京一極集中になっている。佐伯祐三や草間彌生、塩田千春、森村泰昌、名和晃平など、世界的アーティストの多くは関西から輩出されているが、皆関西に残っていない。文化庁の「ARTS for the future!(コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業)」の交付も東京が50%を占めている。また、大阪は美術館数が全国で最下位。大阪・関西万博を加速装置として活かし、「大阪関西国際芸術祭 2025」を実現して大阪のアートシーンを盛り上げていきたい。目指すはアジアのヴェネチアビエンナーレ。大阪関西国際芸術祭 2025では、実行委員会会長に元京都大学総長で、総合地球環境学研究所所長の山極壽一氏、副会長にサントリーホールディングス副会長の鳥井信吾氏の内定が決定した。大阪を日本の「上方」から、世界の「KAMIGATA」へとしていきたい」と熱い想いを述べました。

Study:大阪関西国際芸術祭 2023では、関西に縁のあるアーティストの展覧会をはじめ、国内外のギャラリーによるアートフェア、またレストランを会場にした期間限定で食とアートのコラボレーションを実現するアートダイニングなど、アートを「みる」「買う」「食す」「学ぶ」といった多彩なプログラムを実施。

昨年の1月に第1回目を迎え、第2回目となる今回は、展覧会・アートフェアともに規模を大幅に拡大しています。アーティストには、ドイツ中部の街カッセルで5年に1度開催される、世界最大級の現代アートの祭典「ドクメンタ15」への参加作家や、ウクライナ、ミャンマー、ベトナム、ポーランド、アメリカを含む国内外9カ国のアーティスト、キュレーター50組が参加。

次に、「Study:大阪関西国際芸術祭 2023」の参加アーティストの展示を、厳選して10ピックアップします。

梅田エリア/グランフロント大阪

鬼頭健吾《inconsistent surface》

西日本最大のターミナルである「大阪・梅田」の駅前に立地する複合商業施設「グランフロント大阪」。その北館1階にあるナレッジプラザの吹き抜け部分で、私たちを迎えてくれるのが、鬼頭健吾によって2011年に制作された作品《inconsistent surface》。縫い合わされた約600枚のスカーフが天井から吊り下げられている作品です。

当時、鬼頭はベルリン在住で、ベルリンの整然と並んだ建物と、東京のアジア的でバラバラな建物のファサードに関心を持ち「スカーフという素材を使って表現できないか」と考えたといいます。カラフルなスカーフの繋ぎ合わせが、圧倒的な存在感を放っています。

葭村太一《34°42’12”N 135°29’41”E》

うめきた広場 サブスペースに展示されているのが、葭村太一の作品《34°42’12”N 135°29’41”E》。かつて梅田一帯は、大阪湾に流れ込む河川の三角州と、湾内の海流や湾の埋め立てによる低湿地帯だったため、鳥や水生生物が生息していました。しかし、都市開発とともに、たちまち自然は消え去ることに。ですが、現在新たに緑地化計画が進行中で、再び都市の中に自然という生態系が取り戻されようとしているといいます。

葭村の作品は、世界中で行われている緑地政策を調査して生まれたもの。可愛らしくポップな作品の内部にはスピーカーが設置されており、世界各都市の緑地政策に関する音声が、ラップとして流れています。

丹原健翔×ヌケメ 共同キュレーション《無人のアーク》

丹原健翔とヌケメの共同キュレーション《無人のアーク》は、うめきたSHIP HALLを現代社会を航海する方舟(アーク)ととらえ、加速化する社会の中で我々にとどまることを投げかけます。6名のアーティスト(菅野歩美、きゅんくん、 高田冬彦、 マイケル・ホー、 山形一生、スクリプカリウ落合 安奈)による作品群は、他者を消費し、他者に消費される社会の中で生きる現代について熟考する機会を与えてくれます。

例えば、菅野の作品は、2022年初めに奄美大島に移り住んだ妹を訪ね、二人で島を巡ったときに曖昧で不確実な記憶と記録をもとに、その島を映像で再構築したもの。きゅんくんは、本展に合わせて制作した《形骸化したロボットアーム》という作品を発表。本展が見せる「人類に忘れ去られた場所」の姿を端的に表現しています。

まるで廃墟のゲームセンターのような本展は、未来の人たちが現代を振り返るときに感じるであろうノスタルジーのような感覚を体験でき、丹原健翔とヌケメ曰く「ノアの方舟のように、(これら作品が)我々に社会の荒波を乗り越える助けになることを願っている」。

中之島・北浜エリア/THE BOLY OSAKA

キュレーター 四方幸子/アーティスト 石毛健太、やんツー

《エッセンシャル・クリティカル・インフラストラクチャ》

北浜の土佐堀川に面したブティックホテル「THE BOLY OSAKA」に展示されているのが、キュレーターに四方幸子を迎えた、石毛健太とやんツーによる《エッセンシャル・クリティカル・インフラストラクチャ》。

10年間の営業を想定し、築約60年の建物を改装して生まれたTHE BOLY OSAKAは、2019年3月29日(金)のオープン後まもなくコロナ禍に直撃。観光客が戻りつつある現在がちょうど折り返し地点にあたります。そのホテルのB1Fから、1F~6Fへと至る非常階段、そして屋上が本展の舞台となっています。

都市や環境における人の移動や、資本主義社会とロジスティクスの関係に着目してきた石毛とやんツーは、近年物流に関わる作品をそれぞれ発表してきました。石毛は「物流をアートと絡めて、どうアプローチできるかがテーマ」と語り、二人は関東を拠点に活動する自らと作品が大阪に移動し戻ることを「物流」と見なし、作品の運搬だけでなく、今回の搬送プロセスを記録した動画を披露。

石毛は、アマゾンやイケアといった世界的大企業の物流からインスパイアされた作品や、スーツケースに土を詰め込んだ作品などを展示。やんツーは、大量の仏画を学習データとして機械学習し、独自に解釈した仏画(描線の集合)をプロットしていくシステムによって誕生したドローイングなどを発表しています。

中之島・北浜エリア/ルポンドシエル

日比野克彦《「AUG 2016 in BRAZIL」edition 1〜30》

大林グループのフレンチレストラン「ルポンドシエル」。1973年に大阪大林ビル(現 北浜ネクスビルディング)の最上階で開業し、2007年にルポンドシエルビルに移転しました。2023年に創業50周年を迎えるにあたり、日本生命淀屋橋ビルに新店舗をオープン。レストランの企画・コンサルティングは、2025年の大阪・関西万博で食のテーマ事業プロデューサーを務める小山薫堂が担当しています。

ルポンドシエルでは、お食事を楽しみながらアート作品を鑑賞できる「Art Dining」を実施。エントランスには、企画展などを行うアートギャラリー「THE BRIDGE」を併設しており、今回Art Diningの一つのプログラムとして、日比野克彦の作品《「AUG 2016 in BRAZIL」edition 1〜30》を30点展示しています。

株式会社アートローグと株式会社新澤醸造店が共に企画する、7%まで精米した世界最高級の日本酒「NIIZAWA」の2022年版は日比野がラベルデザインを手掛け、そのラベルに起用された作品も鑑賞することができます。

食とアートのコラボレーションを実現した特別メニューを、ぜひご堪能ください。

中之島・北浜エリア/大阪府立中之島図書館

キュレーター 沓名 美和《二次元派》

大阪府内初の公共図書館として、1904年に開館した「大阪中之島図書館」。中之島という地域的ニーズを踏まえ、「ビジネス支援」と「大阪資料・古典籍」に特化した書籍を数多く揃えています。

そんな大阪府立中之島図書館で開催されているのが、沓名美和のキュレーションによる《二次元派》の展示。沓名は「ここ数年、SNSをきっかけに東アジアで爆発的な人気を獲得している日本のアーティストたちがいることを、多くの日本人はまだ知らない。彼らとそれを取り巻くアートシーンを本展覧会で初めて「二次元派」と名づけ、日本のアートの現在地、そしてアジアの若者に共通する感性や時代感覚を読み解いていく」と語っています。

2020年頃から中国を中心とする東アジアのカルチャーでは、「二次元(二维)」という言葉が喧伝され、日本のゲームやアイドル文化、“可愛い”価値観、若者のカルチャー、ファッションなどが人気となっています。しかし、それらのアーティストたちは日本ではあまり認知されておらず、いまだ体系的に論じる土俵が確立されていないのが現状だといいます。

この《二次元派》には、奥田雄太、大澤巴瑠、きゃらあい、仲衿香、BYNAM、宏美(伊丹小夜、城月、ク渦群、下村悠天、パルコキノシタ、やとうはるか)、牧田愛、松山しげき、山口真人、山口歴、Rooo Louといったアーティストが参加。

例えば、山口真人が描く女性は、既視感を抱かせます。世界中の人々がインターネットで繋がり、絶え間なくSNSと接続する現代において、リアルとバーチャルの境界がますます曖昧になっています。SNSの世界は、ときに目の前にあるものよりリアリティがあることを、実に繊細に捉えています。

ミニマルな線と心地良い色彩で描かれるRooo Louの作品には、老若男女さまざまな人物が登場します。ですが、どの人物の顔も鼻や口はなく、目の位置に黒い二つの点が並ぶだけ。あえて顔の造形を極限まで簡略化することで、人間の表情がもたらす喜怒哀楽や内に秘めた思念を恣意的に軽減しています。

本町エリア/船場エクセルビル

キュレーター 加須屋明子、パヴェウ・パフチャレク、プロダクション・ゾミア

《再・解釈》

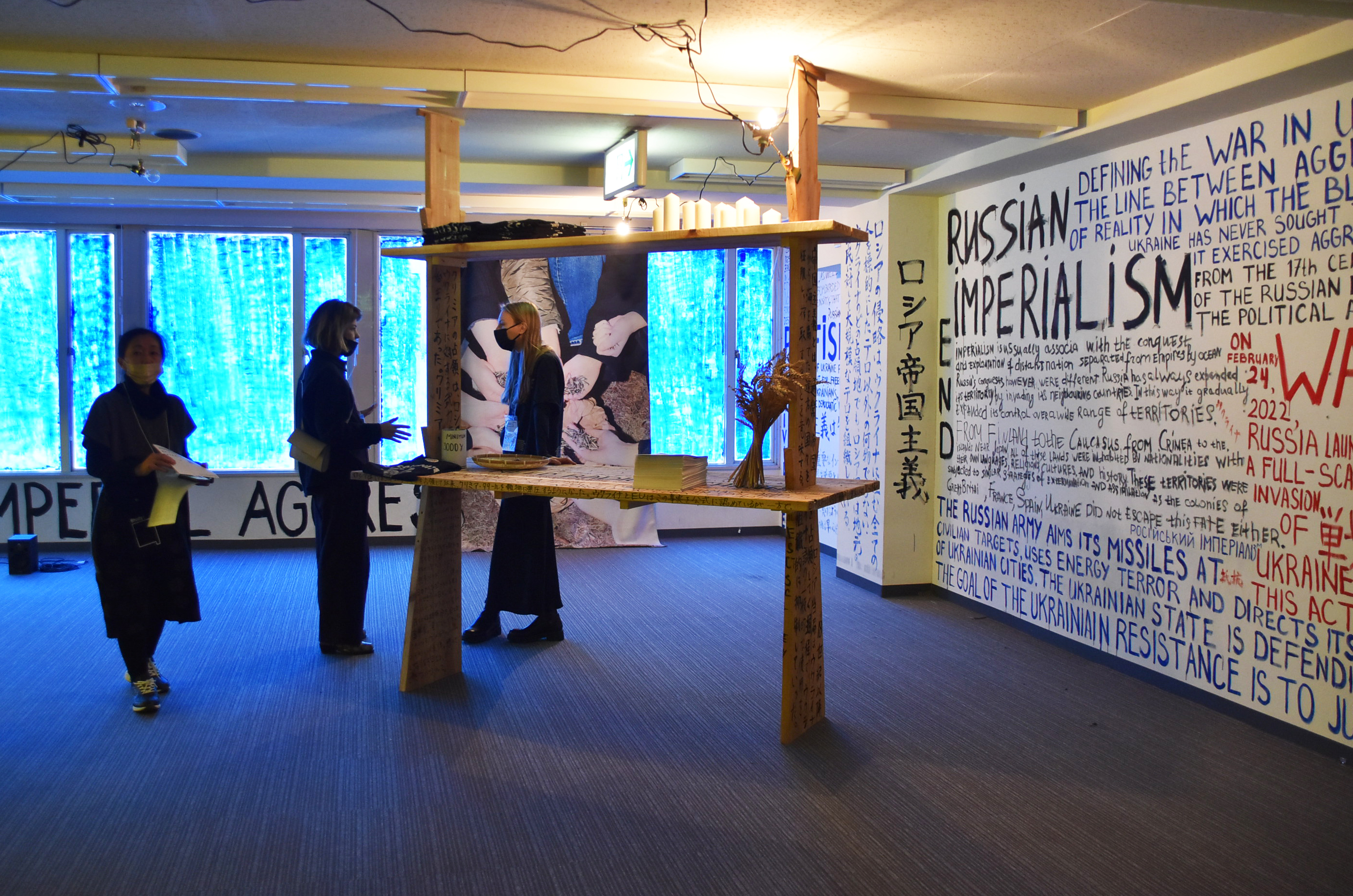

辰野株式会社が所有する、中船場に立地する1968年竣工のオフィスビル「船場エクセルビル」。第1回目でも舞台となった、解体が決まっている本ビルでは、加須屋明子、パヴェウ・パフチャレク、そしてプロダクション・ゾミアの共同キュレーションによる《再・解釈》が展開されています。

アーティストとして、アウンミャッテー、アウンミン、秋山由衣、小松千倫、コレクティヴ・ワスキ(ユリア・ゴラホフスカ、ヤゴダ・クフィアトコフスカ、下村杏奈)、ダニエル・コニウシュ、タラス・ゲンビク、トゥアン・マミ、ボグナ・ブルスカ、前田耕平、マルタ・ロマンキフ、ミコワイ・ソプチャク、ユリア・クリヴィチが参加。

本展は、特権的な中心部の外にいる人々の多様な在り方や自発的な行為を再解釈し、よくある西欧覇権主義から離脱するため、いわゆる「非英語圏」の世界から主に作家を招聘したといいます。本展に招待された作家たちは、実用主義的な単一主義に反対して、複数性、詩的な優しさ、共同体的連帯を支持するために、ロマン主義の思想とポストコロニアル批判の両方にルーツを持つ、不服従の行為を新たに読み直しています。

例えば、ユリア・クリヴィチとタラス・ゲンビクによる「ひまわり」連帯文化センターとマルタ・ロマンキフによる《緊急キオスク / Crisis Kiosk》は、生存システムの集合的な記録であり、2022年2月24日から続いているロシアによるウクライナ侵攻と、世界的な経済危機に対する反応による作品。連帯というテーマに加え、ウクライナ侵攻がもたらした社会的・政治的変化、そして地元住民だけでなく世界と静脈でつながった植民地化された土地から生まれる、依存と支援の両方の物語に焦点を当てています。

キュレーターの3名は「個人の疎外感、トラウマ、失敗、欠如の価値を見出す19世紀のロマン主義思想には、精神的・道徳的秩序に基づき、自身を差異化し、異なるものに対して開かれ、人間性形成の一側面、近代文化に対する抜本的な批判にも、文化のビジョンを再構築するという「再解釈」の視点を見出すことができる」と述べています。

西成エリア/kioku手芸館「たんす」

NISHINARI YOSHIO(西尾美也+kioku手芸館「たんす」)/《後継者問題(仮)》

地域の女性たちの手仕事によるオリジナルプロダクトや、美術家の西尾美也との共同制作により立ち上げられたファッションブランド「NISHINARI YOSHIO」の工房兼ショップとしてオープンしているkioku手芸館「たんす」。

本芸術祭では、NISHINARI YOSHIOの今後の仮想課題として、後継者問題に焦点を当て、数年に渡る発展的なプロジェクトを立ち上げています。近年、NISHINARI YOSHIOの活動拠点である大阪市西成地域に急速に増えつつある在日外国人。ただ、同じ地域に生活する住民にも関わらず、旧住民とのつながりはなく、その生活実態や背景を知る機会はほとんどないといいます。そのような中で、彼・彼女らとの接点として「ファッション」はひとつの可能性があると考え、NISHINARI YOSHIOの服づくりワークショップを重ねることで、将来的にはブランドの共同制作者として活動を共にしていくことを目指しています。

西成エリア/釜ヶ崎芸術大学

大阪市西成区の通称「釜ヶ崎」と呼ばれる地域に位置し、あいりん地区とも呼ばれる日雇い労働者の街にある「釜ヶ崎芸術大学」。暮らしが安定しないため、家族が持てないまま年を重ねた、かつての高度成長期を支えた労働者が多く暮らしており、失業、貧困、孤立、高齢化といった問題を多数抱えています。

昨年に引き続き、本芸術祭に参加している釜ヶ崎芸術大学は、NPO法人「こえとことばとこころの部屋(ココルーム)」が主催しています。ココルームは釜ヶ崎で「喫茶店のふり(現在はゲストハウスのふり)」をして場を開き、そこに舞い込んでくる課題や問いにさまざまな表現でアプローチを実施。「学びたい人が集まれば、そこが大学になる」として、街全体を大学に見立て、音楽や絵画、写真、詩など、さまざまなプログラムを展開しています。

釜ヶ崎芸術大学では、本芸術祭のための展示は行われていないものの、会場を訪れることでその活動がどういったものなのか、体感することができます。船場エクセルビルでは、釜ヶ崎芸術大学の雰囲気を味わえる巨大な作品が広がっており、また様々なイベントも予定されているので、興味のある方はぜひ足を運んでみてください。

西成エリア/飛田会館

落合陽一/《デジタル飛田リサーチプロジェクト》

大正時代に築かれた、日本最古にして最大級の遊郭として知られる「飛田新地」。1958年に施行された売春防止法以後は、料亭街「飛田新地料理組合」となっていますが、現在も遊郭の趣を色濃く残しています。

そんな飛田新地にある、かつて医師が遊女たちの性病検査を行っていた飛田会館で展示されているのが、メディアアーティストの落合陽一による作品《デジタル飛田リサーチプロジェクト》。落合が試みたのが、飛田新地エリアの建物をデジタルアーカイブとして作成し、地場の文化やその意匠上の構造について研究して、地域コミュニティとの共創を通じて作品へと昇華させること。

落合は「今回、飛田会館の2F、3Fに作品を展示している。この複雑な飛田新地が、今この日本社会でどんな空気感を持っているのか、3Dアーカイブを撮影してデジタルで残していくプロジェクト。これを通して、我々が歴史の中でみていかなければならないことを理解したり、今の位置を考えたり、はたまた美しいメディアアートの作品が作れないかなど、試行錯誤して色々と研究している。ローカルなことと組み合わせながら、大阪独特の発酵を繰り返すことが、本芸術祭の面白いところだと思うので、ご来場をお待ちしている」と語りました。

以上、Study:大阪関西国際芸術祭 2023についてお伝えしました。2025年の大阪・関西万博にあわせて、世界最大級の大阪関西国際芸術祭を実現するためのプレイベントである本芸術祭。アートローグのCEO鈴木が「2025年の国際芸術祭に向けて何ができるか、集合知型でStudyしていきたい」と語っており、大阪という土地がアートを起爆剤として活性化していくことに、ぜひご期待いただきたい。

■Study:大阪関西国際芸術祭 2023

芸術祭会期:2023年1月28日(土)〜2月13日(月)

※プログラムや会場により開館時間が異なります。

アートフェア:プレビュー:2023年2月10日(金)13:00〜19:00

一般公開:2023年2月11日(土)11:00〜19:00

2023年2月12日(日)11:00〜16:00

チケット:当日券/一般3,000円 学生2,000円

会場:大阪府立中之島図書館、釜ヶ崎芸術大学、kioku手芸館「たんす」、グランフロント大阪、THE BOLY OSAKA、船場エクセルビル、飛田会館、ほか大阪市内各所