連載「ARTS ECONOMICS(アーツエコノミクス)」はARTLOGUEが提唱する文化芸術を中心とした新しい経済圏である ARTS ECONOMICS の担い手や、支援者などの活動を紹介する企画です。

アーティストや文化芸術従事者のみならず、ビジネスパーソン、政治家など幅広く紹介し、様々に展開されている ARTS ECONOMICS 活動を点ではなく面として見せることでムーブメントを創出します。

ARTS ECONOMICS バックナンバー

第一回 アートは ”人間のあたりまえの営み” マネックス 松本大が語るアートの価値とは…

第二回 リーディング美術館の提言をしたのは私だ。参議院議員 二之湯武史の描くビジョンとは

第三回 生粋のアートラバー議員 上田光夫の進める街づくり、国づくりとは

第四回 チームラボ 猪子寿之。アートは生存戦略。人間は遺伝子レベルで最も遠い花を愛でたことで滅ばなかった。

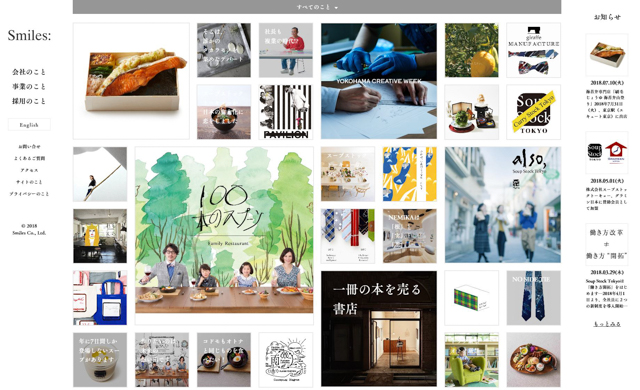

第五回 スマイルズ遠山正道。アートはビジネスではないが、ビジネスはアートに似ている。「誰もが生産の連続の中に生きている」の意味するもの。

スマイルズ遠山正道。アートはビジネスではないが、ビジネスはアートに似ている。「誰もが生産の連続の中に生きている」の意味するもの。

日常的に現代アートに触れていた幼少期

鈴木:遠山社長とアートとの出会いを教えていただけますか。

遠山:子どもの頃から現代アート的なものがある家でした。私に関しては、小学生のときモネの《日傘の女》を観たのが最初の感動でした。あとは家にあった岡鹿之助(おか しかのすけ、1898~1978)という渋い洋画家の画集が好きで、よく眺めていました。

親戚も芸術関係の人が多いので、たぶんほかの人よりもアートに馴染む機会は多かったのかな。

鈴木:どうしてそんなに家に現代アートがあったのでしょうか。

遠山:父親が50~60年代にニューヨークにいて、62年くらいに帰ってきましたが、ミッドセンチュリーのモダニズムを体現した家で、今思えばそのまま抽象表現主義が家の中に入り込んでいたのでしょう。

父は当時、ダヴィッド社という美術出版社を経営していました。土門拳(どもん けん、1909~1990)の写真集とかロバート・キャパ(Robert Capa, 1913~1954)の著書『ちょっとピンぼけ』などを手がけていたこともあって、とにかくモダンなものに囲まれた環境でしたね。パブロ・ピカソ(Pablo Picasso, 1881~1973)がちょこんとあったり、ルーチョ・フォンタナ(Lucio Fontana, 1899~1968)の大きい作品が置いてあったりして。

鈴木:幼少の頃からあたり前のように美術が、しかも現代美術があったとはすごい環境ですね。

遠山:いま思えば、そうですね。

コレクションする理由。ビジネスをここまで「やりきれているのか」

鈴木:個人でもスマイルズでも多くのアートコレクションをお持ちですが、少しコレクションを紹介していただけますか。

遠山:私は作品を観るのに、ある時、自分の仕事と照らし合わせてみる、ということをしてみました。

たとえば最近だと、「Co.山田うん」っていうコンテンポラリーのダンスカンパニーに感銘を受けて。

16人の群舞なんですけど、構成とか動きとか身体性とか技術とか、一糸乱れぬと群舞の練習も含めて、総合的にスゴくて。最初に何を打ち出すかっていう考え方や、それを実現するための訓練とか技術、環境、全部。

我々もブランドをやるうえで似たようなプロセスを踏んでいるはずですが、「ここまでやりきれてるかな」みたいな思いがあって、役員にも観に行ってもらいました。

上:武田鉄平《絵画のための絵画007》2015

手前:岩井優《Bottle/Body(From “Mutation of the dead end)》2014

鈴木:社員の方にも伝えたい思いがあって、コレクションしているということでしょうか。

遠山:ダンスもそうですけど、コレクションしている作品も私個人のものではなくてスマイルズのコレクションなので、「スマイルズのメンバーが共有できるもの」という意識を持っています。

共有できるというのは意味がふたつあって、ひとつは、名和晃平(なわ こうへい、1975~)さんのようなある種メジャーな現代美術家の作品をコレクションし、スマイルズの社員にも知ってもらいたい、カルチャーとしてそのくらい知ってて欲しいという願い。スマイルズの社員が他で話しているときに、名和晃平の話題をサラッとできるようになってもらいたいなと。

もうひとつはさっき言ったような、「自分たちはここまでやっているのか」というところ。

たとえば名和さんも《PixCell》シリーズを作っていれば称賛も売り上げも十分たつと思うのに、例えば《DIRECTION》シリーズは、単にキャンバスを15度傾けて絵の具を垂らしただけ、なんて言われかねない。それでも新しい表現をリスクを取ってやるわけじゃないですか。

ジャクソン・ポロック(Jackson Pollock, 1912~1956)も、ポーリングの後にブラック・ペインティングを描いたら、逆戻りだとか散々批判を浴びて失意のうちに死んでしまう。

作家も新しいことを打ち出すのはそれだけリスクがあるんですよね。我々もちゃんとリスクを取って新しいことにチャレンジしているかなと、社員にも考えてみてほしい。

石川直樹(1977~)の写真なんかもまさに命をかけているし、ライアン・マッギンレー(Ryan McGinley, 1977~)の写真も、チームを組んでロケ地に行って、おおがかりなプロジェクトの末にほとんどのショットを捨ててその1枚に絞り込み、わずかエディション3のスチールにする。

我々はそこまでの力ややりきった思いを仕事に注いでいるかなとか、そういう学びみたいなことが作品をきっかけに生まれるといいなと思ってコレクションしています。

アートとビジネスとつなぐ視点。誰もが生産の連続の中に生きている。

鈴木:アートは、事業に対してもいい効果があると。

遠山:そうですね。私はアートとビジネスを重ねて考えてみるんです。「アートはビジネスではないが、ビジネスはアートに似ている」と思っています。

それは別に特殊な考え方ではなくて、誰であっても無意識のうちに何かを生み出す連続の中に生きていると言えますよね。

鈴木:無意識のうちに何かを生み出す、と言いますと。

遠山:ちょうど今日、お風呂に入りながら椹木野衣(さわらぎ のい、1962~)の『感性は感動しない』という本を読んだんですね。この本は美術批評のコラムとしてすごく読みやすくてお勧めなんだけど、絵一枚とっても、作家側の立場もあるし鑑賞者側の立場もあるわけじゃないですか。

作家側からしたらどうなのかなとか、自分だったらどう思うかなとか考えながら読んでいたときに、「人っていうのは、すべての人が何かを生み出しながら生きている」っていう考えが、ふと浮かんだんです。

私が今喋っている言葉や、ちょっとした文章、料理もそうかもしれないし、人は常に何かを生み出していく。そして、ふと気付くとビジネスそのものも生み出している。

みんな意識、無意識にかかわらず、どうせならより良いものを生み出したいと思うものですよね。その気持ちが努力になったり、結果として生じた価値が人格や教養と呼ばれたり、魅力とか色気とかになっていく。無数の選択をしながら、仕事もそうやって生み出されている点ではきっと変わらない。

一人ひとりがもし依存ではない生産の連続で生きているんだとすれば、仕事も芸術やアートとして捉えることができると思うんです。

鈴木:遠山社長にとってアートとは何でしょうか。

遠山:最近は、「アートは見えないトリガー」と答えています。つまりアートはきっかけだなと。

アートもビジネスも、見えないところから何かを生み出す。でもビジネスはひとりではできないから、なんとか言語化したり、なるべく具体的なものにイメージを落としこみながらみんなに共有したり提示したりする。それがビジネスだとしたときに、その過程ってアートとも似ていますよね。

何かを生み出す連続の中で、アートは企業にとって、あるいは一人ひとりにとって見えなかったことを見させてくれるきっかけになり得るものだなと思うんです。

「見えないトリガー」と呼んでいるのは、今見えているものや言語化できているものって世の中の1割くらいで、他の9割はまだ暗闇の中にあって、そこにはまだまだ価値あるものがたくさん眠っているかもしれない。

1割の見えているものとか言語化されているものだけで何かを生もうとすると、結局その1割の中の組み換えでしかなくて、ビジネスとしても範囲がすごく狭くなる。

だから、9割の中に何か新たなものがポっと生みだされると、「見たことがない」とか「新鮮だ」といった価値が提示されやすいですよね。

そうやって9割の暗闇に向かって何かを想像したり、いろいろ考えを廻らせたりする中で、「あの辺に何かある、何か作り出せそうだ」と思える瞬間があったら、狙いを定めて実際に引き金を引いてみる。そういうアクションを引き起こすところも含めて、アートは「見えないトリガー」だなと思っています。

鈴木:すごく深い話を聞かせいただきました。こういう話って社員の方と共有されているのでしょうか。

遠山:まだまだ十分ではないですが、これからもっと伝えていこうと思っています。そういう意味で言うと、コレクション自体もひとつのトリガーになるといいですね。

私の答えが正解ではなくて、コレクションを通じて自分の考えを巡らせて、一人ひとりが何かを生み出すきっかけになってくれたら、それがそもそもの目的だったと言えるかもしれません。

スマイルズの5感「低投資高感度」「誠実」「作品性」「主体性」「賞賛」って5つの言葉があって、こちら事業計画書もキャンバスに描いているけど、ビジネス、ブランドそのものが作品だと思ってやっています。

必然性と客観性。アーティストを見る視点は「自分だったらどう作るか」

鈴木:どんなアーティストが好きですか。

遠山:サイ・トゥオンブリー(Cy Twombly, 1928~2011)は好きですね。なんでかって言われてもちょっとよく分からないんだけど、ジェラシーを感じるというか。並べて語れるようなもんじゃないけど(笑)。

自分の好きに埋もれているところというか、好き勝手に描いているようでいて、現代アートの中の重要な作品になっているというのがうらやましいですよね。そういう立ち位置を自分でつくっている。

アート文脈ではないけれど、北野武(1947~)も好きです。彼は映画とかあんまり学んでないと思うんだけど、北野武なりの考えで作ってますよね。たとえば『座頭市』にはお笑いの要素もあるし、彼が趣味でやってるタップダンスも入ってる。

普通、時代劇にはお笑いもタップダンスも関係ないのに、北野武の中では彼なりの必然性があって、むしろ嫌でも出てくる。それでヴェネチア映画祭で銀獅子賞を獲っている。

そうならざるを得ないようなものを作って、それが世の中にも評価される。それはもう幸せですよね。

鈴木:コレクションには彫刻作品も多いですよね。

遠山:立体は、なんか存在感みたいなことですかね。写真も多いんですよ。

たまに、絵から感じる情念みたいなものを余計に感じることがあって。それこそが魅力だったりもするんですが、写真の方がクールじゃないですか。

ビジネスと重ね合わせて見ているからか、「自分だったらこう切り取る」といった客観性だとか、現代におけるクールさとか、そういう感覚があって写真を選ぶことが多いかもしれないです。

この前、人と話していて気付いたんだけど、映画でも音楽でも、邦画とか日本の曲ばっかり聴いているんですよ。「自分で作りたい」とか「自分たちが作るんだったら」っていう目線が無意識にあるから、リアルで身近なところで邦画とかになるんでしょうね。ハリウッド映画とかは観ても自分を重ねて観れないというか。

鈴木:生粋のクリエイター気質ですよね。

遠山:そうなのかな。でも結局、誰もがそれぞれ何かを生み出しているんですよ。私が特別なわけではない。

だからブレストとか好きですね。「あんなのどう?」「こんなのはどう?」みたいな。天の邪鬼なところがあるから、人と同じものの中にいるのはつまらないですし、「自分たちだったらどうする?」という目線は常にあるかな。

鈴木:ブレストの中から、あれだけいろんな事業展開が生まれてくるんですね。

遠山:ブレストだったり、ある時ひらめいたり。

鈴木:遠山社長が決めているんですか。

遠山:いろいろですね。100本のスプーンは副社長の松尾の想いからスタートしましたし、海苔弁山登りは我妻という事業部長の執念から始まったようなものです。でも。もっとみんながそれぞれ考えて、実行して、形になってほしいなとは思っています。

鈴木:ちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、それぞれの事業にシナジーがあまりなさそうな感じも受けます。

遠山:シナジーはないですね。スープストックトーキョーにPASS THE BATON(パスザバトン)のリーフレットを置いたりしていないですし。

それぞれのブランドや事業に人格があるというか。親は一緒だけど、兄弟一人ひとりに人格があるっていう感じでしょうか。

それぞれがつながってる感覚はあって、スープストックトーキョーはよく行くし、PASS THE BATONも大好きで、プレゼントにはgiraffe(ジラフ)を贈るっていう人が、「え、全部同じ会社だったんですか?」って驚くことがよくあるんです。

共通しているのは「自分たちで作った」という感覚かもしれないですね。その感覚が地下水の水脈のようにつながってると思います。

ビジネスとアートを両極でつなぐ「The Chain Museum」

鈴木:新たに展開される「The Chain Museum」について教えてください。

遠山:「The Chain Museum」っていうのは、小さくてユニークなミュージアムを世界にたくさん作っていこうというものと、SNSで作家と鑑賞者を結んでいくシステムです。

私は「20世紀は経済の時代、21世紀は文化・価値の時代」だと考えていて、その「文化・価値の時代」に何をやろうかを探ろうと、スマイルズでは5年前から作家として芸術祭に出品しているんです。

2015年は越後妻有の「大地の芸術祭」でDENSOさんと組みましたし、2016年には瀬戸内の豊島で「檸檬ホテル」という、実際に泊まれるホテルを作品として発表しました。

次に何をやろうかと考えたときに、スマイルズの作家としてのコンテクストはビジネスだなと。我々が展開しているビジネスを見渡して浮かんできたのが、「チェーン店」だったんです。

チェーン店とアートって全く相容れない、真逆に位置している、だから面白いなと思ったんです。少なくともアート側からは出てこない発想です。

だったらいっそのこと、美術館とチェーン店を結び付けてThe Chain Museumだと。まずは言葉しかなかったんです。

鈴木:どのような展開を考えているのでしょうか。

遠山:ミュージアムの小型版をやってもミュージアムには勝てないし、我々がやる意味もないので、むしろミュージアムにはできない、もっとサイトスペシフィックなものや、日常にもぐりこんでいるようなユニークなものをやろうと考えています。

たとえば、森岡書店というスマイルズが支援している書店が銀座にあるんですが、そこは一冊の本だけを紹介している本屋なんです。檸檬ホテルも1日1組宿泊可能な小さなホテルですし、小さければ小さいほどリスクが少なくユニークなことができて、その分発信力もあって遠くまで響くという実感があるので、小さくてユニークなものをいくつもやっていこうと思っています。

鈴木:いま現在、いくつ展開されているんですか。

遠山:年明けに正式に開始するのでまだこれからなんですけど、名建築シリーズだとか、10個くらいは並行して進んでいます。

アートの自立性を目指して

鈴木:これまでにないミュージアムになりそうですね。

遠山:チームラボの猪子寿之くん(いのこ としゆき、1977~)に「遠山さんはプレーヤーとプラットフォーマーを同時にやる珍しい人ですね」って言われたんだけど、まさにそういう感じなんですよね。

プラットフォームを作りながら、一方でミュージアムというリアルな作品、概念をいろいろなところで展開していきたい。そして、鑑賞者とアーティストが直接繋がっていく仕組みを作っていきます。

大げさかもしれませんが、いま考えていることが実現できたら「アートの自律性」が拡張するかなりイノベイティブなものだと思っています。

アートだけで食べていけないとか権威に翻弄されているといったいろいろな不都合の中で、今までのアートのお金の取り方は売買か入場料収入でしたけど、それ以外のお金の流れを作ろうと思っています。そうなると「インスタレーョンの流動化」にもなる

去年ヴェネツィア・ビエンナーレに行ったんですが、あたり前のようにインスタレーションやパフォーマンスですよね。でも、その足でアート・バーゼルに行くと見事にみんな平面作品で、そういえばアートフェアって書いてある。その場で買って持ち帰えれると。

作家はどんどんインスタレーション化していっているのに、インスタレーションは売買されにくい。それが流動化されたらこれは新しい仕組みです。

アートって厳かにそこにあるけれど、アート以外の世界って、軽やかに、無責任にどんどん先に進んでいく。

こないだ、小さな2、3才の子が、柱のデジタルサイネージを横にスッ、スッと、スワイプしようとしている(笑) スゴイ時代です。

私は平面も好きだし、それを否定するつもりはないですが、すでにいろんな出来事との出会い方が昔とは違ってきています。VRも普通になってくるだろうし、デジタルネイティブの子どもたちが大人になったときに、アートの在り方が油絵だけではもったいない。どんどん更新していかないと。

鈴木:The Chain Museumは事業として行われるんでしょうか。

遠山:そうです。私とクリエーター集団PARTYとで新たに会社を作りました。ビジネスとしてある種の欲はちゃんと持っていたいと考えているので。社会的意義もありつつ、ビジネスとしてもゴリゴリと突進していくような、オルタナティブな意識でやっていきたいです。

そもそもアートとチェーン店という両極を組み合わせるところから着想していますし、世の中の流れに抗うというか、「自分たちだったらこうするよ」みたいなものを発信していきたいですね。

アート・バーゼルで、2億円で絵が売買されている世界にある種の疎外感を感じたこともあって、私が作るんだったら何かひとつの作品を作るのではなくて、「アートの民主化」とでもいうようなシステムそのものを作っていきたいと思ったわけです。

アートは開かれた環境にあるのではなくて、少し特殊な世界という感じがありますよね。それはどこまで行ってもそういう部分はあるのかもしれないけど、もっと民意みたいなものを活かせる場面もあるはずですし、お金持ちだけではなくて、多くの小口が集まって何かが動くかもしれない。そういうところをチャレンジしようと思っています。

鈴木:アートもビジネスも含めて、将来的な展望を教えてください。

遠山:ビジネスは概ねクライアントワークです。

実際のクライアントがいなくても、上司がクライアント化している。極端に言えばクライアントや上司に最初の一歩を依存している。その第一歩を自ら踏み出すことを、ビジネスはアートから学びたい。アーティストにはあれやれとか言ってくれる上司はいませんから。

さっき、「一人ひとり、無意識的にも何かを生みだす連続の中にいる」って言いましたが、そういうことにみんなが気付けて、パっと目覚める瞬間を見たいですね。やっていることの価値を見いだせたり、自信を持てたり。

たとえばスマイルズでいうと、ジンギスカン屋を始めたスタッフがいるんです。彼は単なる〈ジンギスカン屋の店主〉ではなくて、〈自分の思いと行動を一致させて、新しいことを生みだしている実践者〉とも言えますよね。

それをアートとは呼ばなくても、単にビジネスという作法の中だけではなくて、身体とか思考が生みだしたものをビジネスという舞台で試しているという感覚です。

その辺をもっと言語化したり、「自分もそっち側の人間なんだ」とみんなが思えるようになることをしたい。そうして、いろいろ生みだしている人同士が、ビジネスとかアートとかで分断されるのではなくて、結局同じなんだって思うようになるといいですね。

さっき言ったように、ダンスと自分のビジネスを比較したり、「いやいや、うちの方がそこらの作品よりやりきれてる!」と思ったり。そうなれば、むしろアートにも必要以上にへりくだらなくていいようになるかもしれない。

そうやって何かを生み出していくっていうことがスマイルズの周辺からどんどん起こって、世の中が少し豊かになるといいなと思っています。

遠山正道

株式会社スマイルズ 代表取締役社長

1962年東京都生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、85年三菱商事株式会社入社。2000年株式会社スマイルズを設立、代表取締役社長に就任。現在、「Soup Stock Tokyo」のほか、ネクタイ専門店「giraffe」、セレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」、コンテンポラリーフード&リカー「PAVILION」、海苔弁専門店「刷毛じょうゆ 海苔弁山登り」を展開。「生活価値の拡充」を企業理念に掲げ、既成概念や業界の枠にとらわれず、現代の新しい生活の在り方を提案している。近著に『成功することを決めた』(新潮文庫)、『やりたいことをやるというビジネスモデル-PASS THE BATONの軌跡』(弘文堂)がある。

Smiles : http://www.smiles.co.jp/